導入事例

「データで経営を可視化し、運送業界の未来を切り拓く」

── 物流DXを着実に進めるために

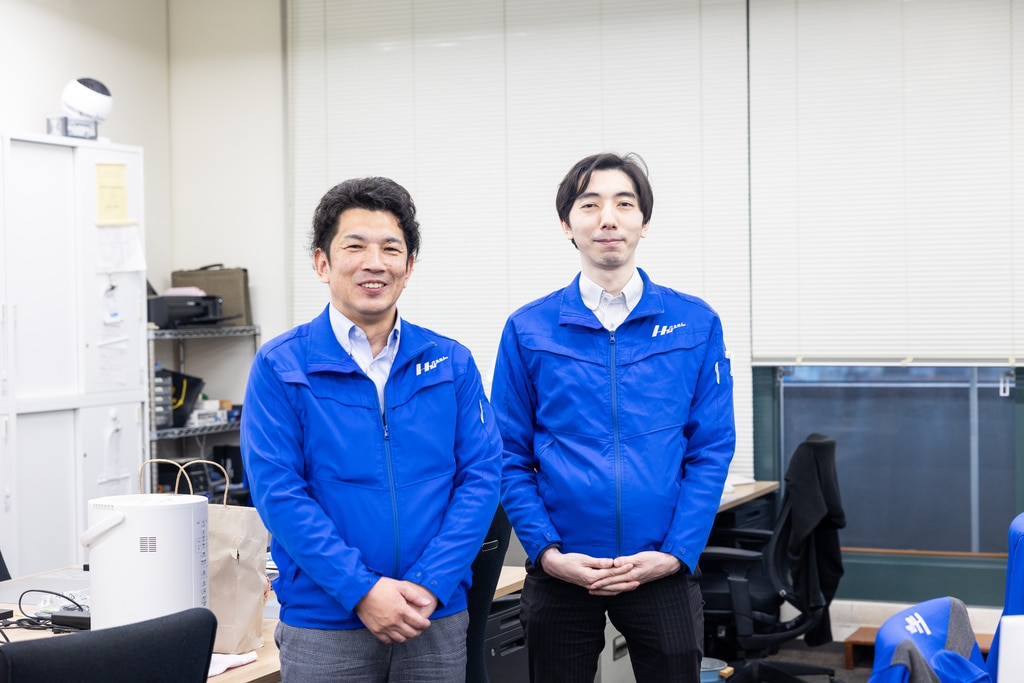

芳誠流通株式会社

所在地:東京都大田区

おもな荷物:青果物

車両台数:188台

ロジックス利用機能: #配車 #経営見える化 #勤怠管理

首都圏全域で青果物の配送を手がける芳誠流通株式会社。1979年の創業以来、アナログな業務に頼ってきた同社では、以前からDX推進の必要性を感じていました。しかし、自社でのシステム開発からはじまった挑戦は、理想のDX実現には至りませんでした。

転機が訪れたのは2024年のこと。「既存システムから脱却して、『ロジックス』を導入しよう」と決断。それから1年、その導入によって得られた変化と気付きとは、どういったものだったのでしょうか。今回は、システム担当の柴田氏と取締役の冨田氏に、DXへの挑戦とその道のりを伺いました。

ロジックス 導入前の課題

- ホワイトボードや紙への手書き、Excelへの二重入力、配車板の利用などアナログな業務が発生

- 自社開発システムは理想のDXに至らず、「電話をなくす」「二重入力をなくす」目標の一部が未達成。

- 1,000万~100万円/月額の改修・保守費用が発生

- 運行終了後にデジタコから出力される運行データを入力するため、電話連絡に専任の配車係が張り付く時間が発生

ロジックス 導入前の課題

-

入力工数が劇的に削減。定常案件機能を活用し月1回の配車組みでほぼほぼ配車が完了

-

ロジックスの導入により既存のシステムで一定残っていた「電話」や「二重入力」の削減効果の向上。

-

月のランニングコストは1/10以下に加え、改修や保守費用が0に。容易な操作性で全営業所へ約2か月で展開

-

デジタコ連携により自動的にデータが入力され、タイムリーなデータ活用が可能になった。その結果、配車係の電話番が不要に

手書き文化からの脱却を目指し、ゼロからシステム開発に

── 貴社では『ロジックス』を導入する以前から、独自でシステム開発に着手しているそうですね。まず、最初のシステム化に取り組まれた際の状況について教えていただけますか?

冨田:当時は4つの営業所があり、売り上げの報告はExcelで出力したものを紙で毎朝提出していました。特に大田営業所では、ホワイトボードの配車板が最高で8枚まで。それを毎日、配車係がマグネットとボールペンで配車を組み、事務員がExcelで入力したものをプリントし翌日に紙で提出。それを経理担当がExcelフォーマットへ転記し請求書を作成する。そんな状態でした。

── 貴社では『ロジックス』を導入する以前から、独自でシステム開発に着手しているそうですね。まず、最初のシステム化に取り組まれた際の状況について教えていただけますか?

冨田:当時は4つの営業所があり、売り上げの報告はExcelで出力したものを紙で毎朝提出していました。特に大田営業所では、ホワイトボードの配車板が最高で8枚まで。それを毎日、配車係がマグネットとボールペンで配車を組み、事務員がExcelで入力したものをプリントし翌日に紙で提出。それを経理担当がExcelフォーマットへ転記し請求書を作成する。そんな状態でした。

── それで最初のシステム開発を決断されたわけですね。

冨田:はい。とあるシステム開発会社に依頼し、数か月かけて要件整理を行いました。要件定義から運用開始まで1年半かかり、初期費用は3,000万円ほど。もともとは市販の配車システムも検討しましたが、多少のカスタマイズでは自社の業務に合わないと判断して、ゼロからの自社開発を選びました。

── 効果はいかがでしたか?

冨田:元々利用していた車載器からトランストロンの車載器に切り替えてシステム連携が可能になり、電話対応は大幅に改善されました。それまでは1運行が終わるごとに終了報告の電話が必要で、7〜8時は電話対応と担当者の配置が必須だったんです。また、労務の手間や請求書の手間は確かに削減できました。

── 概ね課題は改善されたように見受けられますが、なにか改善点がまだあったのでしょうか?

冨田:はい。目指していたのは「電話をなくす」「二重入力をなくす」の2点でしたが、現場では配車板をなくすことへの抵抗が強く、独自の配車板で配車を組み続けていました。これは今も続いています。また、当時は請求書の自動発行までは想定していなかったため、次への発展が見えにくい状況でした。

── 要件定義の段階ではどのような工夫をされましたか?

冨田:各営業所長を集めたため、現場の解像度は高かったのですが、ITリテラシーは高くありませんでした。現状の課題ベースでの整理に留まり、システム担当者からの提案もなかった。結果として現状の課題解決を志向するシステムになってしまいました。ベースの作り方をもう少し考えておけば、拡張の余地はあったと思います。

冨田:はい。とあるシステム開発会社に依頼し、数か月かけて要件整理を行いました。要件定義から運用開始まで1年半かかり、初期費用は3,000万円ほど。もともとは市販の配車システムも検討しましたが、多少のカスタマイズでは自社の業務に合わないと判断して、ゼロからの自社開発を選びました。

── 効果はいかがでしたか?

冨田:元々利用していた車載器からトランストロンの車載器に切り替えてシステム連携が可能になり、電話対応は大幅に改善されました。それまでは1運行が終わるごとに終了報告の電話が必要で、7〜8時は電話対応と担当者の配置が必須だったんです。また、労務の手間や請求書の手間は確かに削減できました。

── 概ね課題は改善されたように見受けられますが、なにか改善点がまだあったのでしょうか?

冨田:はい。目指していたのは「電話をなくす」「二重入力をなくす」の2点でしたが、現場では配車板をなくすことへの抵抗が強く、独自の配車板で配車を組み続けていました。これは今も続いています。また、当時は請求書の自動発行までは想定していなかったため、次への発展が見えにくい状況でした。

── 要件定義の段階ではどのような工夫をされましたか?

冨田:各営業所長を集めたため、現場の解像度は高かったのですが、ITリテラシーは高くありませんでした。現状の課題ベースでの整理に留まり、システム担当者からの提案もなかった。結果として現状の課題解決を志向するシステムになってしまいました。ベースの作り方をもう少し考えておけば、拡張の余地はあったと思います。

「アセンドの方々は、この業界の言葉が通じてラクだった」

── 既存システムの具体的な課題を教えていただけますか?

柴田:何か一つ細かい修正でも数百万円の費用がかかる状況でした。改修は大きいもので1,000万円程度のものを2回、細かい改修費用で100万円弱かかり、5拠点分の改修を繰り返していました。また、保守費用はそれとは別にざっくり月額100万円程度。私が入社する前は、先方の言い値で改修を依頼し続けていたようです。

── その状況をどう見つめていらっしゃいましたか?

柴田:業務の効率化は進みつつありましたが、改修するほどの費用対効果は見込めない。保守費用が半額であれば『ロジックス』が入れられる計算でした。業務に合っていないシステムを無理に使うより、最新の仕様で同じような課題感を持っている共通のシステムのほうがよいと考えたんです。

── では、『ロジックス』のことは、どこで知りましたか?

柴田:2022年の運輸交通システムEXPO(現在は運輸安全・物流DX EXPO)の展示会で最初に出会い、その後も定期的にチェックしていました。その頃は他社サービスも比較していたので、「運送業 配車システム」「運送業 青果 配車システム」「運送業 基幹システム」「オールインワン 配車システム」などで検索もしていましたね。

導入に先駆けて特に印象的だったのは、八大株式会社での導入事例を拝見させていただいたこと。彼らの業務が当社のものと近かったこともあり、自社でも使えると確信しました。ただ、彼らはルート配送が中心で、私たちは出来高での配送も多い。そこでより踏み込んだ活用ができると考えました。

── 導入の決め手となったポイントは?

冨田:一番は、業界がわからない人間が作っているシステムではないことです。他社とは明らかに違い、業界全体の課題感からブレイクダウンして各社向けに設計されている思想に共感しました。導入まで1年程度打ち合わせしましたが、柴田が「アセンドの方々は、業界の言葉を説明しなくていいから本当にラクだ」と言っていたのが印象的でしたね。

柴田:現場の課題を伝えると、システムの言語に適切に翻訳してくれる。たとえば「臨時便」を「スポット便」と解釈するなどの流れがスムーズで、現場理解度の高さが違いました。

── 社内でのオンボーディングはどのように進めたのでしょうか?

柴田:まずは段取りからですよ。現場の声をしっかりとヒアリングして、データ移行の手順を固めていく。とにかく丁寧なコミュニケーションを心がけました。また、アセンドさんのシステム導入支援チームとはほぼ毎日のように連絡を取り合いましたね。現場の意見をみなさんに伝えて、逆にみなさんからの提案を現場に落とし込む。その橋渡し役に徹しました。

冨田:また、『ロジックス』そのものの現場へのインストールは、定常案件の入力から始めました。日々の配車については管理者が割り当てて、本社が修正を加えるという流れですね。過去の案件を全部システムに落とし込んだうえで、「これをベースに組んでくれ」という形で現場に共有していきました。

そしたら、今まで2日前から行っていた入力がほぼ一瞬で終わるようになって、システム操作の苦手な人にも「これならできるわ」と言ってもらえたんです。複雑なシステムではないおかげで、全営業所への展開も2か月ほどで進みましたね。

利便性の高い「デジタコ連携」に見る課題

── 導入後の効果はいかがでしたか?

柴田:入力工数は劇的に減りました。以前は1日数時間かかっていた作業がほぼなくなり、月イチの配車組みでOKになりました。請求書周りではインボイス制度への対応でまだ課題がありますが、高速代の扱いをはじめ、一つずつ解決していっています。

冨田:それと、定常案件の使い勝手が本当に良くなって助かっています。前のシステムだと、登録ボタンを押してから完了まで何十秒も待たされるのが手間で。しかも、それが一案件ごとにあるのでストレスだったんです。

『ロジックス』なら、基本情報を入れるだけで配車がほぼ完成してしまうし、あとは人と車をアサインするだけ。グループ会社で使うときも、データ同期の遅延が頻繁に起きていたのが嘘みたいだなと思いながら使っています。A営業所で入力した内容が、B営業所でも即座に反映される。そのスピード感は別次元だなと。

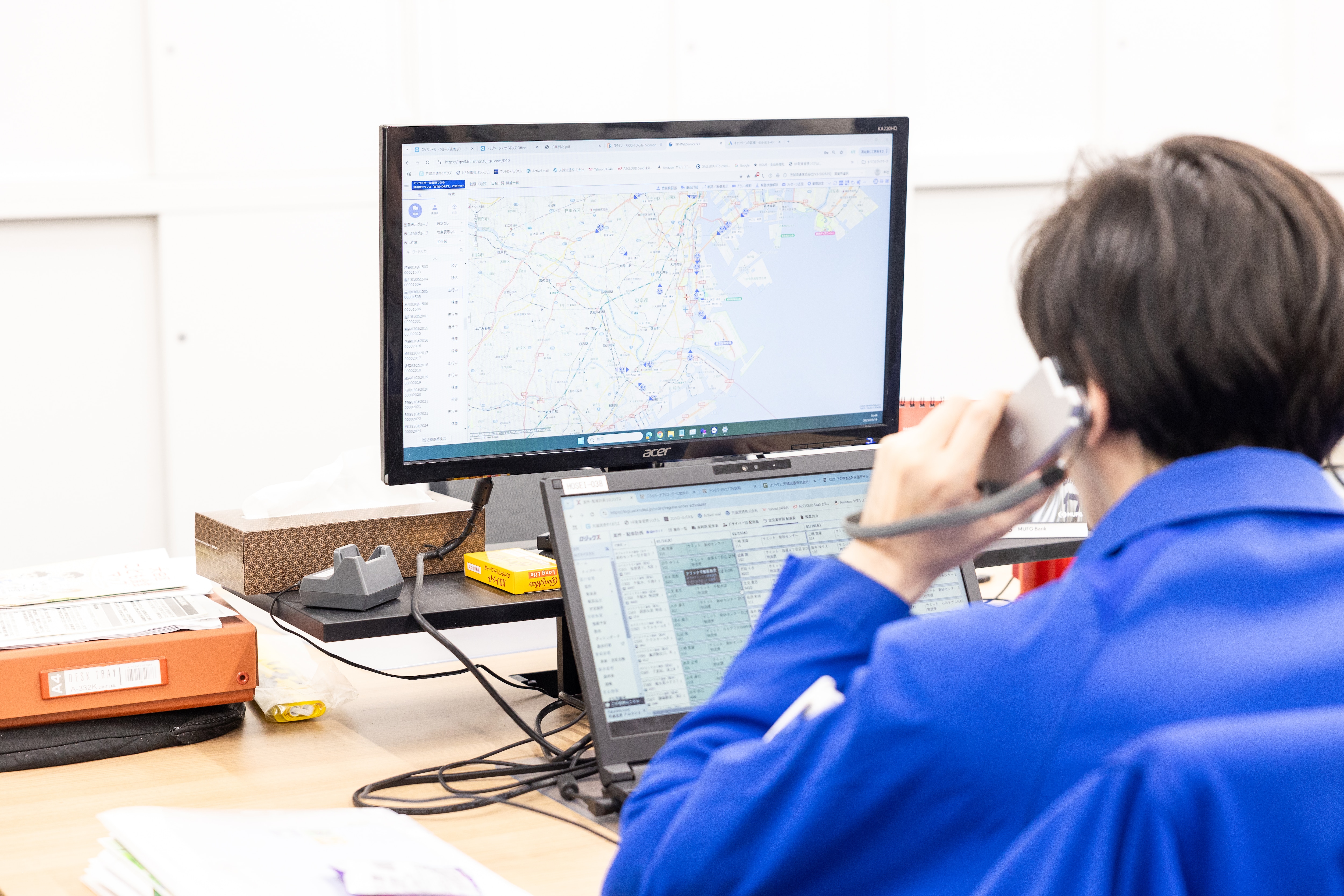

── デジタコ連携の活用状況はいかがですか?

柴田:運送事業者にとって、請求漏れのリスクは共通の悩みのはず。『ロジックス』のデジタコ連携は、まさにそのニーズにドンピシャで応える機能だと思います。走行距離や高速代などの実績値も『ロジックス』に連携されるから、ダッシュボードでの可視化やCSV出力で自社システムに取り込むことも可能になる。そこまでできるシステムは、なかなかないんですよね。

冨田:先ほども少し触れましたが、昔は運行終了の電話連絡をすべて人力で管理していました。朝のピーク時は電話が鳴りっぱなしで、専任のオペレーターが必要なぐらい。終了報告の電話がこない車両があると、「もしかして寝てる……?」とヒヤヒヤしたものです。

実際、スーパーの駐車場で仮眠を取っていたドライバーが倉庫に戻らず、別の店舗に納品してしまったこともありました。指示した担当者と聞いた担当者の認識違いから、大量の商品を異なる納品先に降ろしてしまったこともありました。こういうトラブルも、電話連絡が前提だったからこそ起きたミスなんですよ。

それが今は、リアルタイムの運行状況がわかる。車両の動きをいちいち確認する必要もない。配車係がずっと張り付いて電話番をするストレスから解放されたんです。

ただその一方で、現場の実態に合わせた運用が必要な点も実感しています。というのも、ドライバーには、出勤してから実際にトラックに乗るまでの間にさまざまな作業があるんです。出発までの間にピッキング作業や積込み作業、仕分け作業を行ったり。場合によっては荷主さんから作業員として仕事を請け負うこともある。1日10時間ほど働くなかで、5〜6時間を荷主さんからの依頼で仕分け作業員として働くこともあります。

── そこでの課題はどういったことでしょう?

冨田:デジタコの情報だけだと、こういう作業を担っていたドライバーは4〜5時間しか働いていないように見えてしまうということなんです。この実態をどう管理するかが課題です。タイムカードを押してから仕分けて配送に行くケースもあり、労務管理の観点からも重要な課題です。

労働力の価値を最大化するためにできることを

── 今後の展望についてお聞かせください。

柴田:最終的にはすべてのデータを『ロジックス』に入れて日計を出したいと思っています。運転日報データやデジタコ、給与ソフト、外部システムのデータを集約することで、売上や経費、KPIの達成率などがダッシュボードで見える化されるのが理想ですね。

そして、データを軸にして、「なんでその数字なの?」ということを掘り下げられるようになりたい。荷主単位での不採算、ドライバー個人の非効率まで、分析の軸を自在に行き来できる環境が欲しいんです。

冨田:DX推進のゴールは、なんといっても「限られた労働力をどう振り分けるか」だと思っています。時間外労働の上限規制がどんどん厳しくなっている今、残業や休日出勤が前提の働き方は、もう通用しなくなるんです。

そんななかで生き残るには、適正な運賃交渉が不可欠だと思っています。今はまだ値上げ交渉すらままならない会社がほとんどで、安く受けた仕事でも「やってくれてありがとう」と言われるだけ。これからはちゃんとデータを残して運賃交渉に踏み切っていかないと、立ち行かなくなる可能性が高いです。

その選別を進めるためにも、『ロジックス』は欠かせないツールになるだろうと思います。取引先への説得力を担保するデータ、自社の資源を最適配分するデータ。それを生み出す基盤として、これからも存分に活用したいですね。

RELATION

関連記事

CONTACT

運送業に従事するみなさまの

力になります

ロジックスの詳細について

お気軽にご相談ください

ロジックスのくわしい資料は

こちらから

お電話でのお問い合わせはこちら

平日 10:00~20:00